2025年4月11日(金)

昨日、PAX-A20の音が出なくなるのはユニットの端子の劣化による接触不良で、導通を測ると70オーム前後もあるのが原因と分かりました。昨日の記事をご参照ください。⇒ こちらから

今日はもう少し詳しく調べてみたいと思います。

1.怪しいと思うマイナス側端子

平型端子とユニットのアルミ製網線の根元まで:12.0 Ω

本来なら0 Ωのはず。端子からボイスコイルにつながるアルミ線までの抵抗が異常に大きい。

2.端子の根元からアルミ製網線の根元まで:12.4 Ω

ここも本来なら0 Ωのはず。平型端子の短いリード線には異常がないことが分かります。

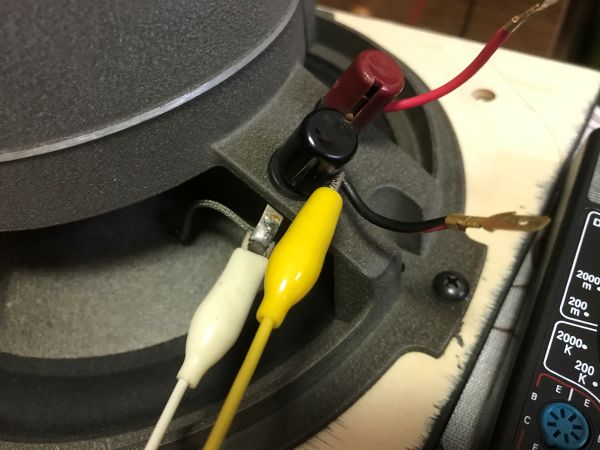

ここを測っています。12.4 Ωは明らかにおかしい。

端子は先端を押し込むと側面にリード線が入る穴が出てくるタイプです。裏側に白いワニ口クリップがつながっている金属端子につながっています。

3.端子の裏側を見てみると

はんだ付けではなくビス止めでした。ぐらつきはなくしっかりと留っていました。ワッシャーが入っている金属部分が赤っぽく変色しています。錆かもしれません。

4.プラス側端子も同様に測ります。

平型端子とユニットのアルミ製網線の根元まで:3.1 Ω

本来なら0 Ωのはず。でもマイナス側よりは小さい値。

5.端子の根元からアルミ製網線の根元まで:2.8 Ω

ここも本来なら0 Ωのはず。平型端子の短いリード線には異常がないことが分かります。

ここを測っています。2.8 Ωは明らかにおかしいが、マイナス側ほどではない。

6.こちらも端子の裏側を見てみると

やはりビス止めです。しっかり留まっています。こちらもビス止め部付近が赤っぽくなっているので腐食かもしれません。

7.プラス端子とマイナス端子間:19.1 Ω

昨日は70 Ω前後あったので、その日によって接触抵抗値が変化します。なので音が出る日と、音がとても小さい日があるのでしょう。

8.結論としては

ユニットについているスピーカー端子の接触抵抗が、プラス側2.8 Ω、マイナス側12.4 Ωの合計15.2 Ωもあります。

しかも日によって抵抗値が変化します。昨日は70 Ωあったですし、さらに細かく言えば測定するごとに変化して一定の数値にはなりません。

これがこのユニットの音が出る日と、とても小さくなる日がある原因だと思われます。

根本の原因は、端子裏の接続部が経年劣化により腐食が発生しているためと思われます。日によって抵抗値が変わるのも腐食のためではないかと思います。

てっきり端子の裏側はハンダ付けだと思いましたがビス止めでした。手が入る場所ではありませんし、バラして錆を取るのも厄介です。これはこのままにするしかありません。

対処としては、次の画像のアルミ製網線がハンダ付けされている金属部分にスピーカーリード線をつなぐしかありません。

とりあえずワニ口クリップでつないで聴いていますが、正常に音が出ています。そのうちもう少しいい方法を考えます。

購入から3年間困っていたことが解消できたのは良かったです。スッキリしました。

なぜそこまでするかと言えば、PAX-A20の音が好きだからです。発売当初の1969年ごろならそうは思わなかったかもしれません。

でも今は昔と違い装置の質が格段に進歩していますし、昔にはないハイレゾ音源も豊富にありますから、PAX-A20の本来持っていた質の良さが出ているのだと思います。

端子の錆はどのユニットにでも起こるでしょうから、同様の症状がある方は一度お試しください。

コメント